�g��싴���|�g��̖؍ގY�ƂƊό����x���Ă������� |

��ʂ������낵�ċg��싴����n��ߓS�d�� |

| �@�����i�߂��S���Ԃ��y�Ȃ������n��ł́A���Y�n��̗L�͎҂����S�ƂȂ��č��S�̃t�B�[�_�[������n���S���̐������i�߂�ꂽ�B�g��S�������̂ЂƂ��B�{�e�ł́A�n��̎Y�Ƃ̔��W���������l�̓w�͂ɂ��~�݂��ꂽ�S�����A�؍ލH�Ƃ�ό��Ɋ��p����A�n��U���ɑ傢�Ɋ�^���Ă����o�܂�ǂ��Ă݂��B |

|

|

|

|

|

��͓s�Ő����ɔs�ꂽ�l���B�����čċN��}��Ƃ���ł������B�V�q�V�c�̕���̂��Ƌg��ɓ��ꂽ��C�l�c�q�́A�����ŋ������Đp�\�̗��𐧂��čc�ʂ�D�����B�Z�̌� �����ɒǂ�ꂽ�`�o�́A�g��ŐÌ�O�ƕʂ�ē����ɒE���Ă���B���� �����ɗH���ꂽ����V�c�́A�g��ɓ쒩���J���čc���̌p����}�����B�ނ炪�g������_�Ƃ����̂́A�w��ɏd��R�X���A�Ȃ��Ėh�䂪�e�Ղ���������A�g���ɉ����Ęa�̎R��ɐ��ɒʂ��铹�H�ɂ��s�𑤕�����U���ł���D���n���������炾�Ǝv����B

�����A���̗��_�͋ߑ�̌�ʋ@�ւł���S���ɂ͐�������Ȃ������B��㥋��s�ɐڂ���ޗnj��ł͔�r�I��������S���̌��݂��i���A�����͓ޗǖ~�n�̒n��Ɍ����A�g��여��ɂ͂킸���Ɍ��ɓ�a�S��(����29(1896)�N)���ʂ����ɉ߂��Ȃ������B�g��ɂ��S���̗��ւ������炷�ɂ́A�g��̐l���w�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@����30(1897)�N�ɓy�q(�ǂ���) ���O�Y1)(�V��11(1840)�`�吳6(1917)�N)�ق�19���ɂ�袋g��S������ݗ�����A��a�S���̊�(���݂̋g���)�w����g��܂ł̓S������悵���B���A���݂͒x�X�Ƃ��Đi�܂��A35�N�ɉ�Ђ͉��U��]�V�Ȃ����ꂽ�B���̌�A41�N�ɢ�g��n�ԋO������o�肳��A43�N�̢�y�֓S���@�(����43�N�@����57��)�̌��z�ɂ�莖�Ɠ��e���y�֓S���ɕύX����44�N�ɢ�g��y�֓S����Ƃ��Č��݂ɒ��肵���B���Ђ́A�͂��߂͎��{���̕������݂��i�܂��y�q��̋g��S���̓Q�ނ��ƌ��O���ꂽ���A���̋g��S���̓w�͂ɂ�蔭�N�l�ɍ�{ �原2)(����2(1869)�`���a9(1934)�N)���}����Ȃǂ̋������s���Ď��Ƃ��p���B���Ƀg���l�����@��Ȃǂ̍���͂��������̂̋g��S���̔����n�����p���čH���͏����ɐi�݁A�吳��(1912)�N�ɋg����`�Z�c

|

|

|

�}1 �g��S���Ƃ���Ɋ֘A����S���H�� |

(�����̉w���͋g��)��11.6km���J�ʂ����B

�@�g��y�֓S���́A�O�Ԃ����S�Ɠ���1,067mm�Ƃ����̂ŁA�؍ނ�ςݎԂ͂��̂܂܍��S�ɏ�����đS���̖ړI�n�܂ʼn^��A�t�ɂ͋g��R�̊ύ��q���������璼�ʗ�Ԃŋg��܂ŗ��邱�Ƃ��ł����B

�@���N�A�Ж���g��S����ɕύX���A�H����ޗǖ~�n�ɉ��L���邱�Ƃ���悷��B�܂��A�吳12(1923)�N�ɋg����`�����_�{�O�Ԃ����L���Ģ���d�C�O���(�ȉ��A��O�Ƃ���)�������ɐڑ����A���N�Ɋ����_�{�O�`���T�Ԃ����L���č��S�ɏ����ꂽ�B�����ēd����}���ė�ԉ^�s�𑝂₵�A�A���͂�啝�ɑ��������B�����ŁA�g��R�ւ̗��������߂邽�߁A�Z�c�`�g���4.4km�����L�����a3(1928)�N�ɊJ�Ƃ��Ă���B

�@�����A�g��S���̓ޗǖ~�n�i�o�͓��ЂɂƂ��ė��ڂɏo���̂ł͂Ȃ����B�����_�{�O�ŋg��S���ɐڑ�������O�́A�o�c�̗ǂ����Ђ��킪���̂ɂ������ƍl�����悤���B���Ђɕ��s����H���Ƌ���ɓ��Ђ��������A���a4(1929)�N�ɍ������Ă��܂����B�܂��A��O�ƃ��C�o���W�ɂ���������S��������˂Ă��g��S���Ƃ̊W��[�߂Ă���A��O�Ƃ̍������O�ɑ�㈢���싴�`�����_�{�O�Ԃ�S�ʂ�����

|

|

|

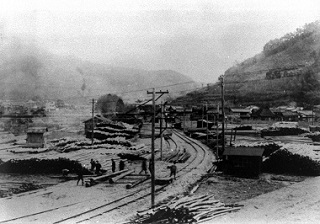

�}2 �g���Ɍ`�����ꂽ���B�ɐ݂���ꂽ�싅��◤�㋣�Z��(�o�T�F���y�n���@���a22�N�B�e�ʐ^) |

�g��S���Ƃ̒��ʉ^�]���n�߂Ă���B ���̑��S������ɑ�O�ƍ������A���݂͑�O����̂ƂȂ��Đ��������ߋE���{�S���ɂȂ��Ă���B

���Ƃ��ċg��S���𗦂�����{ �原�͑��\�Ȏ��ƉƂł������悤���B�g���{���Ɣh���ɋ��܂ꂽ�y�n����ݗ^���A�吳15(1926)�N�ɓS���̕t�ю��ƂƂ��Ģ���g��^�����Z�ꣂ�n�n�����B��_�d�S���b�q��������J�݂��Ă���킸��2�N��̂��Ƃł������B

�@���{���㋣�Z�A�����F��400m�g���b�N�ƃX�^���h��L����X�^�W�A���̂ق��싅��A���o��A�e�j�X�R�[�g�Ȃǂ�����������^����ŁA�����A���{�O�嗤�㋣�Z��̈�Ƃ����قǂɍŐ�[�̐ݔ���L���Ă����B�܂����O�r�[�A�T�b�J�[�A�o�X�P�b�g�A�o���[�{�[���Ȃǂ̎{�݂�����A�h�������݂����Ă����B�D�c ���Y�A�암 �����A�l��

|  | | �}3 ���g��^�����Z��̖��c��̃v���^�i�X�Ƃ��̋߂��Ɍf�����ꂽ������ |

���]��̃I�����s�A�����������瑃�������B���ɁA���q�X�|�[�c�̋����ɉʂ����������͑傫���B���e�l����1���l�B �v�҂́A��ɉԉ����O�r�[�^����̐v�ɂ��g��钆�� ��3)�ł���B

�@�������A�g��S������O�ɋz������Ă���͖{�i�I�ȗ��p���������A�n��̉^����⋣�Z���Ȃǂ������ŊJ�Â��ꂽ�B��2�����E��풆�͐�Z�P���̓���Ƃ��Ďg��ꂽ�B

�삪�Y���鐙��O�͗ǎ��Ȍ��z�p�ނƂ��Ē����ł���B���I���ꂽ�i���̖؍ނY���邽�߂ɁA1ha������8,000�`12,000�{�Ƃ����ʏ��3�{�߂��c��A�����x���Ԕ����J��Ԃ�������A����Ԕ���Ƃ������@���s���Ă���B������W�听�����̂͐�ɖ��O���������y�q

���O�Y���B

�@�g��̖؍ނ́A���ɑg��ŋg��������a�̎R�ɑ����Ă����B����31(1898)�N�Ɋ��s���ꂽ��g��ыƑS����ɂ��ƁA�Ƃ��w���g���Ċ���J���H�����p�������̂ŁA���N��(1751�`64�N)�ɂ͔����g�p�ł���͈͂��㗬�̓��V�g(�����̂�)�܂ŒB�����Ƃ����B

���̉��H��̔��������ōs�����Ƃ��L�v�ł��邽�߁A�ޗnj��͏��a14(1939)�N���璆�B�쑤�̐���ʂ��悤�ɉ��C���āA

|

|

|

�}4 �H�����̒��؏�ƈ����ݐ�(�o�T�F�g�쒬�������ӂ邳�Ƌg�� ��ڎʐ^�W�) |

|

|

|

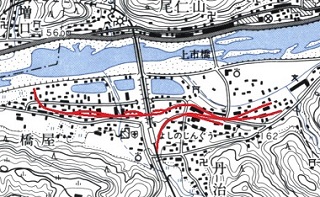

�}5 ���؏�ƈ����ݐ�(���a42�N���}���y�n���@���Œn�}(1/25,000 �g��R)�Ɉ����ݐ�����(�����ݐ��̏��͋g�쒬�̂܂����i���Ɍf���̎���(����u�b�N����ψ��� �쐬)�ɂ��) |

���g�싣�Z��̈ʒu�ɗ��㒙�؏���A���̉�����3�̐������؏���J�݂����B���؏�̖؍ނ͎��ӂɏW�ς��鐻�ޏ��ʼn��H���ꂽ�B����́A�킪���̍H�ƒc�n�Ƃ��ċɂ߂ď����̂��̂ł���A�傢�ɒ��ڂ����B���؏�ɂ͋g��_�{�w��������ݐ����ʂ��Ă���A���w����g��싴����n�����p�ނ�؍H���i�́A�g������獑�S���ɏ�����ē��{�e�n�֑���ꂽ�B�g��̐��ދƂ��L�т��w�i�ɂ́A�Y�n�������n�܂ň�т��ėA���ł���C���t���̑��݂��������̂��B

�@���̌�̒��؏�ɂ��ĕt������ƁA���a34(1959)�N�̈ɐ��p�䕗�Œ��̓����������A���Q��Ƃ��āA���̓��̓쑤�̐�͖��߂��A���̓��̖k�������앝���L�����B�܂��A���ɂ������ƓS���ɂ����o�͂�������g���b�N�A���ɒu�������A�������؏�͖��ߗ��Ă������ݐ��͔p�~����Ă���B

�@�Ő����ɔ�ׂ�Ώ��Ȃ����̂́A���݂����؏�ɂ�38�Ђ����Ƃ��Ă���A�_�Е��t��\����̕O�ނ�҂��H��A����ނ҂�����H��A��M�Ɏg�p����M�ۂ삷��H��A�[�ނ����蔢�ɉ��H����H��A

|

|

|

|

�}6 �g��_�{�w�Ɏc������ݐ� |

�}7 ���ލH��̊Ԃ𑖂��Ă��������ݐ��̐� |

���މߒ��Ő����邨�������Ŋ����Y�����H��ȂǁA���Ǝ҂��L�@�I�ɂȂ���Ȃ���܂Ƃ܂�̂���H�ƒc�n���`�����Ă���B

�݂͖؍ނ��g��싴����n�邱�Ƃ͂Ȃ����A�g��̂�����̎Y�� �ό��Ƃɂ����Ă͏d�v�ȃC���t���ł���B

�@�g��R�͌Â�����̊ό��n�ŁA�吳13(1924)�N�ɓ����̢�j�Ֆ����V�R�L�O���ۑ��@��ɂ��j�Ջy�і����Ɏw�肳��A���a11(1936)�N�ɂ͢�g��F�썑��������̈ꕔ�Ɏw�肳��Ă���B�܂��A����16(2004)�N�ɂ͐��E��Y��I�ɎR�n�̗��ƎQ�w����ɓo�^����A�g��R�Ƃ��̓�ɓW�J����C�����̗�n�����ڂ𗁂тĂ���B

�@�g��R�͍��̖����Ƃ��Ēm����B�V�q�V�c10(671)�N�A���s��(����̂��傤����)�������R�����J���Ƃ��A���������������������̖ɍ����Ƃ��A�g��ł͍��̖����_�Ƃ��ĕی삵�Ă����B���ڐ�{��Ƃ����邪�A���ۂɂ�3���{�̍����g��R���B

|

�\1 �ߔN�̋g��R�ւ̊ό��q���ƓS�����q�� |

|

| �N(�x) |

�g��R�ւ̊ό��q��(�l) |

�S�����q��(����O)(�l) |

�S�����S��(%) |

| �ߘa4(2022) |

440,000 |

154,480 |

35.1 |

| �ߘa5(2023) |

462,000 |

139,831 |

30.3 |

| �ߘa6(2024) |

544,000 |

163,967 |

30.1 |

|

|

�g�쒬�y�ыߋE���{�S���̎����ɂ��B�g�쒬�͢�g��R����g�����ӣ���Õ��C�Σ��3�G���A�ɕ����Ċό��q���ׂĂ���A���̂����g��썶�݂ɂ�����g��R�G���A�̒l��o�ڂ����B�S�����q�͋g��썶�݂̋g��w�Ƌg��_�{�w��ΏۂƂ����B |

�@��g�쒬�j ������ɂ��Ώ��a32(1957)�N�̊ό��q��20���l�قǂƂ������Ƃ����A�ߔN��50���l�قǂ��L�^���Ă���B�g��싴���́A���̊ό��q�̗A����S���Ă����B�������A�����ł������Ԛn�D�����܂��Ă���悤�ŁA�S�����S����30%���炢�ɒቺ���Ă���B�ύ��V�[�Y���ɂ́A�ޗnj��x�͒n���Ƌ��͂��Ĉ���ʍs��ʍs�֎~���܂ތ�������ʋK�����ďZ���̈ړ��̊m�ۂ�}���Ă���A������ʋ@�ւɂ��ό��𐄏����Ă���B

�e�ŏЉ��g��싴���́A���a3(1928)�N�̘Z�c�`�g��Ԃ̉��L�ɍۂ��ĉ˂���ꂽ���́B�����͘Z�c���炷���ɋg����n��v�悾�����炵�����A��s��(����)���w��ݒu����悤�ɗv�]�������ʁA���݂̈ʒu�œn�͂��邱�ƂɂȂ����Ƃ����B

�@������242.4m�ŁA���݂ɋ߂�1�`3�A��7�`9�A��L=15.164m�̏�H�Ō����A��������4�`6�A��L=45.72m�̏�H���s���v���b�g�g���X���ō\������Ă���B�g���X�̍�����9.3m�Ƒ傫���̂������ŁA���[���ʂ͐��ʂ����17.5m�̍����ɂ���B

|

|

|

�}8 �g��싴���̃v���b�g�g���X�̃X�P���g�� |

���̗Y��Ȍi�ς��n��̃V���{���ƂȂ��Ă���B

�@�v�҂͍��m���o�g�̕��c �Ǒ��Ƃ���A�w�ɂȂǂ̐v��S��������� �����Y4)���t���������c �܈�̊Ӓ���Ċm�肳�����Ƃ��� (���� ���V��� ���㢖��c�S���̗��j������i�χU�(�Í����@))�B���c�̌o���⑼�̍�i�Ȃǂ͌����_�ł͕s���ł���B�g���X�̃X�P���g���͓Ǝ��̂���(�y�؊w���j�I�|���f�[�^�x�[�X�http://library.jsce.or.jp/jscelib/committee/2003/bridge/T5-082.htm)�B

�@�{�H�͑�ёg�ł���B�}9������ƁA

|

|

|

�}9 �H�����̋g��싴��(���a2(1927)�N���A��ёg��) |

����̏���ړ����鏬�^�̃S���C�A�X���g�p���ăg���X��g���ĂĂ���B���Ђ́A����勴(���s�A�吳13(1924)�N)�A�����勴(���s�A���a��(1926)�N)���{�H���钆�ŃS���C�A�X�N���[���̑O�g�Ƃ����ׂ��ؐ��E��g�ݗ��Ăċr���Ɏԗւ����đ������ړ����Ȃ���g���X��g�ݗ��Ă�o����ς�ł����B�{���ɑ����Ď��g�b�싴��(���s�s����a3�N)�ł��悢��S���C�A�X�N���[�����o�ꂵ�A����߂ĒZ���Ԃł̎{�H�����������B�{���̎{�H�Z�p�́A�����悭�g���X��g�ݗ��Ă�

|

|

|

�}10 �[���ɋg����n��ߓS�d�� |

�S���C�A�X�N���[����a��������Z�p�v���Z�X�̉ߒ��ƈʒu�Â����悤���B

�ʂ������낵�ēn��{���́A�g���ɉ����ĉ������璭�]�ł��A�i�Ϗ�̏d�v�ȃA�N�Z���g�ɂȂ��Ă���B�܂��A�n��̔��W�Ɋ�^���Ă����L���Ƃ����܂��āA�n��̃V���{���Ƃ��Ĉ�����Ă���B��Ɏԓ������Ƃ����ċg����n��d�Ԃ͂��Ȃ����͓S���̂悤���A�Ƃ����̂��n���̕]�ł���B

1) �y�q ���O�Y�́A�g���㗬�̐�㑺���ɐ��܂�A16�ʼnƋƂ��p���ޖؕ�����ɏA���Ă܂��Ȃ��N�������������������ėыƉƂƂ��Ă̎�r������B�؍ނ���o�����ʎ�i�̐����Ɏ����𓊂��Đs�͂��A�؍ޗ����̓�ł����������J�킵���荑��169���̑O�g�ƂȂ铌�F��X�����J�݂����B�܂��A����ւ̓������M�S�ŁA���u�Б�w����{���q��w�̐ݗ����x�����B58�̎��Ɋ��s���ꂽ��g��ыƑS����ɗыƋZ�p���W�听���A�V����(�É���)��ɍ���(�Q�n��)�����(���ꌧ)�ȂNJe�n�̎R�тő��ыZ�p���w�������B

2) ��{ �原�́A�g��̒����ȗыƉƂŁA�g��S���̂ق���g��ޖ؋�s�(1898(����31)�N)��

|

|

�ыƂ̉��ǔ��W��}�颍��c�@�l ��a�R�щ�(1901(����34)�N)��n�����A�ޗnj��c��c���ɂ��I�o����Ă���B�܂��A�a�̂�������

�M�j�Ɋw�B�ƌP�Ƃ��Đl�ނ̈琬���d�����Ă���A���g��^����̊J�݂����̂ЂƂB�ƌn�f���̋��{��͒�������N�}������Ƃ��ĊJ������Ă������A�V�����ɔ������B�g��ޖ؋�s�̌���ł����s��s�̊֘A��Т�ޗǂ݂炢�f�U�C��������m�x�[�V�������ďh���{�݂�X�g�����Ȃǂ̊ό��{�݂Ƃ��čĐ����Ă���B�ʓ@�Ղ́A�原�̒��j

�Q(�䂤)�����W�����a���̓T�Ђ�ۊǂ����{���啶�ɂƂȂ��Ă���(�E�})�B

3) ���� ��(����27(1894)�`���a38(1963)�N)�́A��s�ɐ��܂ꑁ��c��w���H�w�����z�H�w�Ȃ𑲋ƌ�A���s���H�Ɗw�Z�u�t�����Ȃǂ߂Ȃ���O�q�I�Ȍ��z�ƂƂ��Ċ����B�������H�Ɗw�Z(���݂̑��H�Ƒ�w)�̑n���Ɋւ�茚�z�w�Ȓ��ɏA�C����ȂǁA����҂Ƃ��Ă̋Ɛт������ł��Ȃ��B���a26(1951)�N�ɂ͍��Β����ɂ��A�C���Ă���B�܂��A���N�����疈���V���l�������w�Z�Ɋw�сA���̌���w�Z�Ɋ֗^���ĖS���Ȃ�O�N�܂Ŏt�̗͂���ɂ�����(����

�m�q����c�@�l�x������_�Ɣ����ق̌��z�ɂ��ģ�ɂ��)�B

4) ��� �����Y(����26(1893)�`���a59(1984)�N)�́A�g��S���s���ɐ��܂�A�S���g����Ɗw�Z�𑲋ƌ�

���s�{�Ɍٗp����Ď��ЏC���H���ɓ�����B���̉ߒ��ŕ��c �܈�A�T�� ���g�Ɏt�������B�吳10(1921)�N�ɋg��ɖ߂��ċg��S����g���s�̌��z�v��S�����A�����č�{

�原�̕ʑ��ł��颔��_����Ȃǂɂ��g������B���a6�N����͓ޗnj��̌��z�Z�p�҂ƂȂ�A�ޗnj��m�����ɁA�����_�{�O���̌�����فA�������T���w�Z�Z�ɂȂǂ���|���Ă���B�ߑ�a�����z�ӂƂ����B

|

|

|