|

|

|

|

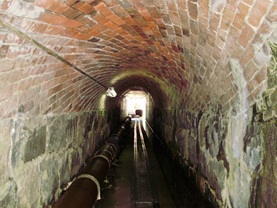

都市営地下鉄東西線の蹴上駅から、琵琶湖疏水に設けられたインクラインの石積みに沿ってわずかに三条側に戻ったところに、ぽっかりと口をあけている煉瓦造りの通路がある。「ねじりまんぽ」だ。壁面が渦を巻くようにねじれて見えるが、子細に見ると、これは煉瓦を水平でなく一定の角度でもって積み上げたためであることがわかる。

何事にも優れた先達がおられるもので、「わが国における鉄道用煉瓦構造物の技術史的研究」で学位を取られた小野田 滋氏が、土木学会の「土木史研究 第16号(1996年)」に全国の30ほどの「ねじりまんぽ」を紹介しておられる1)。その大部分は、明治初期に建設された関西の東海道本線に集中しているが、鉄道以外に利用された唯一の例が琵琶湖疏水のインクライン下にあるこのアーチ橋だそうである。 |

|

|

|

|

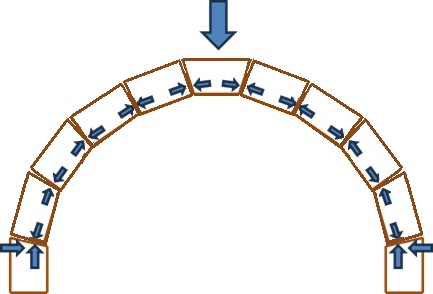

図1 上載荷重が圧縮力として次々に伝達されて最終的に両下端の橋台で支えるのが煉瓦アーチ橋の原理 |

図2 盛土に対して斜交する場合、通常のまんぼうでは○の部分でアーチ作用が現れない |

瓦によるアーチ橋やトンネルは、断面方向に並んだ煉瓦が上載荷重を圧縮力として橋台に伝達することにより成立するのであるが、盛土に対して斜めに設ける場合には、通常のまんぼうのように水平に煉瓦を積んだのでは、端部ではこのようなアーチ作用が発現しない(図1)。これを克服するために煉瓦を傾けて積むという技法が考えられたのである。煉瓦の傾きは交差角に連動して決まる(交差角をα、アーチ内面の煉瓦の傾きをβとすると、tanβ=2cotα/πの関係が成立するそうだ)。この工法はかなり面倒な工事であり、鉄筋コンクリートの登場とともに新規に採用されることはなくなった。また、後世の改良工事で破壊されたり改造されたりして、次第に数は減少していき、明治の文化遺産として貴重なものとなっている。

この技法はルネッサンス時代のイタリアに遡るとされている2)が、外国人技術者によってわが国に伝えられたのはほぼ間違いなく、明治7(1874)年に開通した阪神間の鉄道における「安井橋りょう」(西ノ宮〜さくら夙川間)、「東皿池橋りょう」(さくら夙川〜芦屋間)及び「水仙上谷橋りょう」(現存せず)がわが国における初見である。これが9年に開通した京阪間では「第一寺西橋りょう」、「千本川橋りょう」、「八條川橋りょう」(いずれも現存せず)、「馬場丁川(ばばまちがわ)橋りょう」(西大路〜向日町間)、「三重川橋りょう」(改築)、「円妙寺橋りょう」(長岡京〜山崎間)、「奥田ノ端(おくでんのはた)橋りょう」(島本〜高槻間)、

|

|

|

図3 「蘭均氏土木学」上巻第295章の数ページが「ねじりまんぽ」の説明に充てられている |

「門ノ前橋りょう」(摂津富田〜茨木間)と8橋もあるのは、阪神間の鉄道建設現場で学んだ日本人がそれぞれ指導者となって京阪間の「ねじりまんぽ」を建設したとも想像されるし、インクライン(24年に運行開始)の「ねじりまんぽ」にも鉄道建設に従事してこの技法を習得した技術者の参画が想像される。もちろん、16年に工部大学校を卒業して疏水事業を指揮した田辺

朔郎3)も、鉄道での施工実績は見聞していたであろうし、13年に翻訳刊行された「蘭均氏土木学(原題Manual of Civil Engineering)」等を通じてこの技法を学んでいたと思われる。

蘭均氏ことウィリアム・ランキン(William John Macquorn Rankine、1820〜1872)は、グラスゴー大学にあって、土木工学の分野では「ランキン土圧」に名を残す鉄道技術者であるとともに、エネルギーの用語と概念を導入するなど熱力学の分野で顕著な功績を挙げた物理学者である。また、明治4年の遣欧米使節団の一員だった伊藤 博文の依頼を受けて、いわゆるお雇い外国人教師の派遣に尽力したことでも知られ、わが国にとって忘れられない人でもある。

のねじりまんぽは、疏水とその下の道路が地図上の計測で約75゚で交差しており、ここから計算される煉瓦の傾きは約10゚のはずであるが、現地での測定では16〜18゚で理論値よりやや大きかった。

|

|

|

|

| 図4-1 西側ポータルの全景(上)と扁額(下) |

図4-2 東側ポータルの全景(上)と扁額(下) |

三条通りに面してトンネルの坑門のような構造物があり、「雄觀奇想」の扁額がかかる。見事な景観とその背後にあるすぐれた発想を讃えているのだろう。扁額の上下の笠石と帯石にデンティルが施されており、大いに装飾的である。南禅寺に向かう東側坑門の扁額は、かなり傷んでいるが「陽気発処」と読む。これは、「朱子語類」の一節

「陽気発処 金石亦透 精神一到 何事不成」からの引用で、精神を集中すればどんなことでもできないことはない、という意味だ。いずれも京都府知事として琵琶湖疏水事業を推進した北垣 国道の揮毫である。

煉瓦の端面は、鋸状にならないように整形してある。入念な施工に職人の気概が感じられる。

令和7(2025)年5月16日に開かれた国の文化審議会において、琵琶湖疏水の諸施設を国宝・重要文化財に新たに指定することについて答申が出された。近代土木遺産として初めての指定だ。ねじりまんぽは、上を横断するインクラインとともに国宝に指定されている。

|

(補遺)京阪間の鉄道におけるねじりまんぽ

おそらく田辺 朔郎も参考にしたであろう京阪間の鉄道におけるねじりまんぽのうち、現存する4基を現地に探見してみた。どれも個性的で、それぞれの目的にあわせて入念に設計されていたことを伺わせる。明治の構造物の上を新快速電車が轟音とともに走り去るさまは、まるで時間軸もねじれてしまったかのような体験だった。

|

|

|

図6 赤い煉瓦と白い目地の対比が美しい馬場丁川橋りょうのねじりまんぽ |

(1)馬場丁川橋りょう(西大路〜桂川間、N:34゚58'24"、E:135゚43'00")

京都市道久世梅津北野線(桂川街道)との交差部から線路の北側の道を少し東に行ったところにある、1.5mほどの小さな橋梁。両側とも線増のためコンクリート製ボックスカルバートで継ぎ足されており、外部からはねじりまんぽとわからない。傍らの祠が目印である。2段の切石と2段の煉瓦から成る側壁から約18゚の角度でねじりまんぽが立ち上がる。人が接する機会がないためか、およそ150年もたっているとは思えないほど内部の煉瓦は美しい。

(2) 円妙寺橋りょう(長岡京〜山崎間、N:34゚54'20"、E:135゚41'18")

大山崎町役場から北へ300mほど進んだ西側にある。複々線化に際して上り線側が線増されており、ねじりまんぽの奥はコンクリート製のカルバートになっている。もとは水路が通っていたところを、人が通れるように一部にコンクリートを張ったものらしく、通路幅は約1.2m。高さは約1.4mで屈んで歩かないといけないくらい小さい。2段の石積みの上にねじりまんぽが構えられており、煉瓦の傾斜角は約22°。建設時には人に見られることを想定していなかったはずであるが、内部の造作はみごと。インバートに当たる水路底にも煉瓦が施工してあるのがこの橋梁の特徴である。この煉瓦は線路直角方向に配置されているため、通路からは斜めに配置されているように見える。

|

|

|

| 図7-1 左下においたデイパックと比べてもその小ささがわかろうというもの |

図7-2 もとは水路だったにもかかわらず丁寧に仕上げられたねじりまんぽ |

図7-3 水路底の煉瓦は当初の姿を残していると思われる |

|

(3) 奥田ノ畑橋りょう(島本〜高槻間、N:34゚51'48"、E:135゚38'49")

|

|

|

|

図8-1 軽自動車がぎりぎり通れるほどの奥田ノ端橋りょう |

図8-2 煉瓦の側壁の上に構えられたねじりまんぽ |

高槻東道路がJRを越えるすぐ東にある。このねじりまんぽは水路に蓋かけして人や車を通しているようだが、もともと水路幅が大きかったのと、路面から水平に積み上げた10段の煉瓦の上にねじりまんぽを構築しているため、軽自動車が通れるほど(W=約2.4m、H=約1.9m)の内部空間が確保されている。

|

(4) 門ノ前橋りょう(摂津富田〜茨木間、N:34゚49'31"、E:135゚34'19")

茨木川跡の緑地の東側にある。下を走る道路はかつて茨木から丹波に向かう街道であり、このねじりまんぽは当初から跨道橋として建設された。幅員は3m近くある。2〜3段の切石積みの上に16段の煉瓦を水平に積み、その上に鋸型に成型した迫受石を載せて、そこからねじりまんぽが始まる。道路空間は十分な高さがあり、その開放感は独特のものだ。一方、煉瓦の傾斜は約13°でねじれている感覚は少ない。複々線化に際してやや離れて線増されており、両側の坑口を見ることができるのも本橋の特徴である。地元ではこのねじりまんぽを「丸また」と呼んでいるようで、その説明板が掲げられている。

|

|

|

| 図9-1 充分な高さを持つ門ノ前橋りょう南側ポータル |

図9-2 上り線がやや離れて整備されており北側のポータルも見ることができる |

図9-3 丸またの説明版 |

|

| (2010.07.20) (2010.08.05)(2025.09.14) |

1) 小野田 滋ほか「組積造による斜めアーチ構造物の分布とその技法に関する研究」。なお、一般に入手しやすい氏の著書として、「鉄道構造物探見」(JTB)をお勧めする。

2) 小野田氏によると、ルネッサンス期の美術史家ヴァサリ(Giorugio Vasari,1511〜1574)がトリボロ(Il Toriboro,1500〜1550)の業績について「公爵はボローニャへ通じる幹線道路がサンガッロ門のすぐ外にあるムニョーネ川に橋を架けることをイル・トリボロに要請した。そしてこの橋のアーチは、川が斜めの線で道路と交わっているために、トリボロは同じ方法で橋を架け、そしてこのことはその当時新しい施工法であり、大いに賞賛された」と記述しているそうである。

3) 田辺 朔郎は洋式砲術家である田辺 孫次郎の長男として文久元(1861)年に江戸で生まれた。幼くして父を亡くしたが意欲的に西洋の学問を学び、工部大学校に進む。卒業論文のテーマを求めて京都を訪れ、琵琶湖疏水を構想してこれに取り組む。明治16(1883)年、卒業と同時に北垣

国道知事に請われて京都府に着任し、総予算125万円(現在価格にして約9,000億円)に及ぶ疏水事業を指導した。工事開始後、アメリカを視察して水力発電に成功したとの報に触れ、ただちに疏水事業に取り入れたことも有名。機械・資材が乏しい中、強い信念により難工事を克服し、23年に通水。時に朔郎は弱冠28才であった。工事完成後は東京帝国大学、北海道庁を経て明治33(1900)年から大正7(1918)年まで京都帝国大学教授を務め、退官後も各地の鉄道計画等に関与した。昭和19(1944)年没。 |

|

|

|

|

|